- 乒乓球

- 乒乓球新聞

- 羽毛球新聞

- 戶外資訊

- 網球新聞

- 綜合類新聞

- 乒乓球技術打法

- 羽毛球

- 羽毛球打法技巧

- 戶外裝備導購

- 戶外知識

- 網球明星

- 運動健身

- 乒乓球比賽視頻

- 羽毛球比賽視頻

- 戶外裝備體驗

- 網球比賽視頻

- 足球

- 輪滑

- 乒乓球拍器材評測

- 羽毛球器材評測

- 戶外

- 網球裝備導購

- 臺球

- 騎行

- 乒乓球導購

- 羽毛球拍品牌導購

- 旅游路線攻略

- 網球

- 網球打法技巧

- 籃球

- 乒乓球明星

- 羽毛球明星

- 網球器材評測

- 游泳

- 登山/攀巖

- 乒乓球知識

- 羽毛球知識

- 網球知識

- 瑜伽

- 戶外視頻

- 乒乓球場館

- 羽毛球場館

- 網球場館

- 乒乓球比賽規則

- 羽毛球比賽規則

- 網球比賽規則

- 乒乓球促銷

- 羽毛球促銷

- 網球促銷

- 戶外促銷

- 綜合類促銷

- 綜合類

- 乒乓球教學視頻

- 乒乓球搭配技巧

- 促銷活動

正手進攻/反手拉球/發球/臺內擰拉/削球/弾擊/側切弧圈球兵乓球技術演變史

兵乓球比賽中最重要的技術指標就是速度、弧線、力量、落點和旋轉,其中速度、力量和旋轉代表了技木的先進性,弧線和落點則體現著運動員的比賽能力。這五個方面的能力越強,意味著運動員的綜合水平越高。借用古龍先生《七種武器》的概念,我們選出了目前乒壇最具代表性的七個進攻手段,綜合在一起,似乎也是兵乓球技術的一個演變史了。

長生劍一正手進攻

丘壇素有“得正手者得天下”一說,而這個正手,就是指正手進攻。乒乓球運動早期,削球打法是主流,由于反手動作更靠近身體、出球也更穩定,再加上球速比較慢,運動員在回球時有足夠的騰揶空間,所以正手的價值并沒有體現出來。直到攻球時代的到來,正手ー躍成為衡量一名選手水平高低的決定性標準,因為在進攻的時候,反手動作永遠會受到身體的局限,而正手進攻的空間卻很自由。可以說,在進攻型打法的發展中,所有技戰術體系的建立以及單項技術的創新,基本上都是圍繞正手進攻展開的。

狐圈球問世

上世紀50年代,日本人率先使用了海綿膠皮,使乒乓球的速度、力量、旋轉都有所加強,這也為進攻型打法進入“快車道”奠定了硬件基礎。

到了50年代末,一名叫中西義治的日本大學生,為了擊敗一位削球手一一自己最大的克星,經過反復實驗,把球拍前傾一定角度,引拍后向前上方猛烈加力,產生了弧線高、上旋強的球,人們根據球的運行軌跡,稱之為“狐圈球”。

與此同時,中國隊的近臺兩面攻和左推右攻也迅速崛起,1961年第26世乒賽,中國隊在男團決賽中以5比3擊敗了想要憑借“弧圈球”再度稱霸世界乒壇的日本隊。但這并不妨礙“弧圈球在乒乓球發展史上的里程碑式的意義乒乓球從此由下旋球為主逐漸轉入上旋球為主。

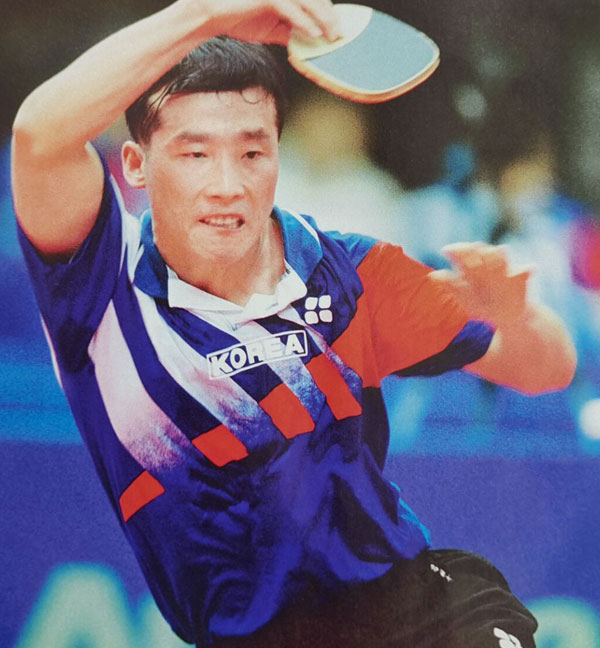

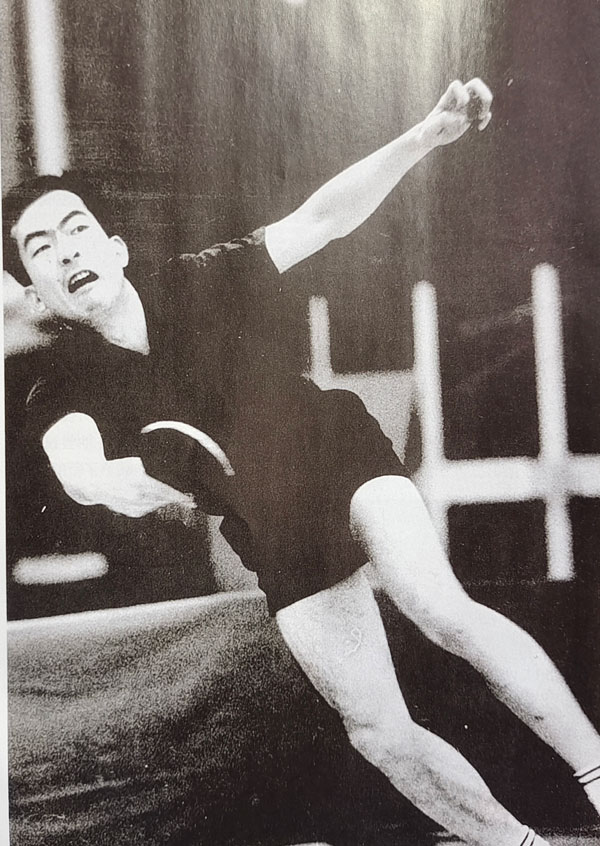

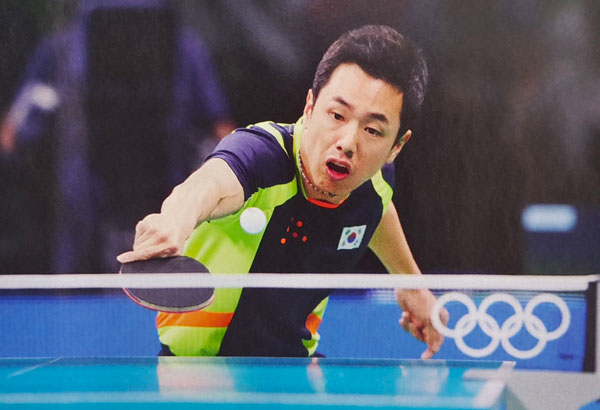

金擇洙的出現,極大地推動了日式直板弧圈球的發展,同時影響到了后面的柳承敏。

早期,快攻和弧圈球打法如同兩條平行線,到了上世紀70年代,歐洲選手已經將中國的快攻和日本的弧圈球熔于爐,創造了橫板速度與旋轉相結合的打法。70年代末,中國男乒在35屆世丘賽上一敗涂地,在中國乒兵球界乃至全中國引起巨大震動。徐寅生從70年代初就一直積極倡導的理念,即在“快、準狠、変”的基礎上増加一個“轉”字,至此在乒乓球界上上下下達成了高度統并堅持實施了下去。

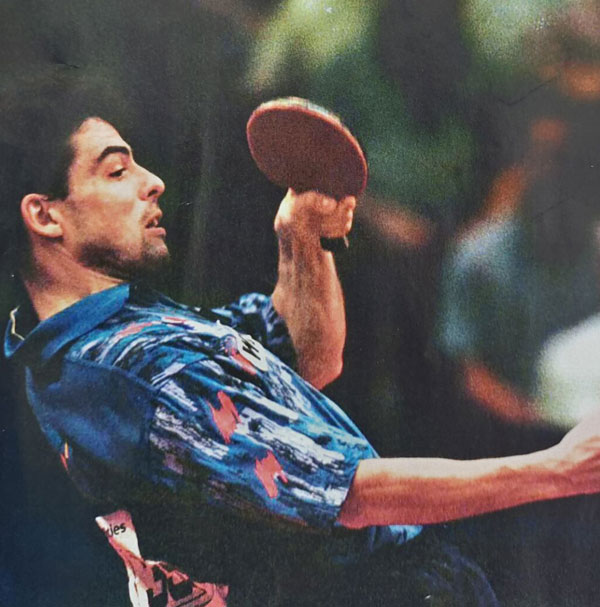

薩姆索諾夫的職業巔峰是在1997年世乒賽上,他連勝馬琳、王勵勤、丁松和孔令輝闖入男單決賽。

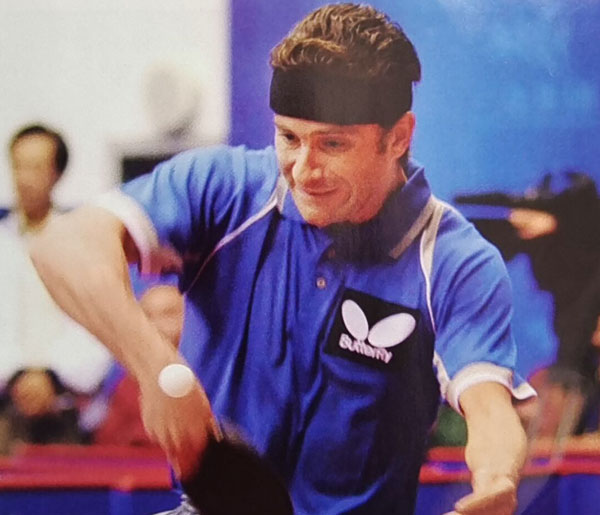

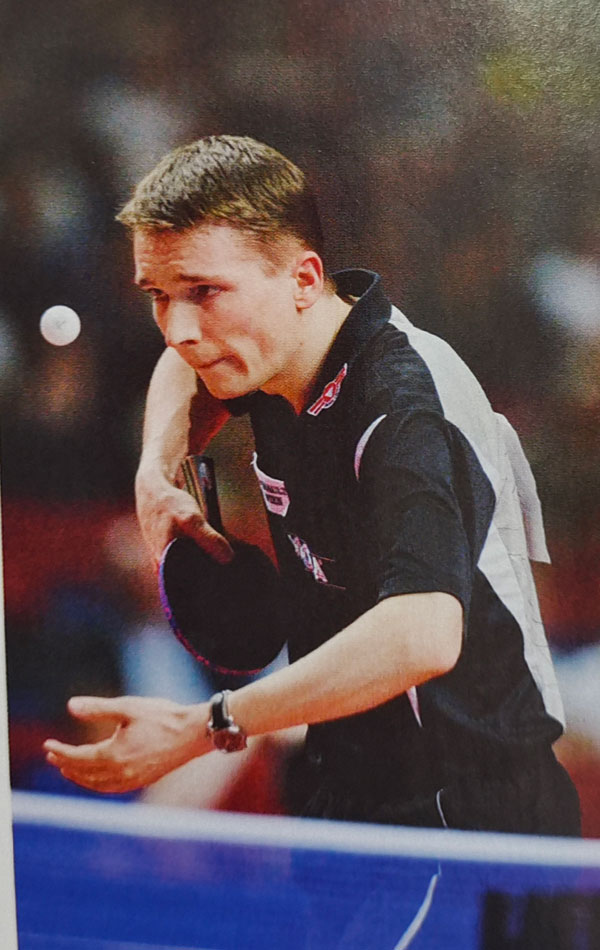

隨著歐洲打法的日臻完善,弧圈球的速度越來越快,與快攻相比已經亳不遜色,尤其是瓦爾德內爾的出現,他的正手進攻在速度和旋轉的結合上更趨自然,能拉能打。瓦爾德內爾之后,強調快速積極正手突出的“不講理打法”又震驚乒壇,法國選手蓋亭和比利時選手塞弗在42屆世乒賽上將這類打法的威脅推到了最高峰。

蓋亭在1993年世乒賽上容得男單冠軍

這段時期,主流技術也開始由弧圈結合快攻(代表人物如約尼爾、斯蒂潘契奇、舒爾貝克),向快攻結合弧圈(代表人物如面爾德內爾、林德、佩爾森)轉變。進入90年代中期,隨著孔令輝、薩姆索諾夫的崛起,包括瓦爾德內爾在內,將兩類打法逐漸形成了統一,這也是目前正手進攻體系的雛形。決定勝負的正手

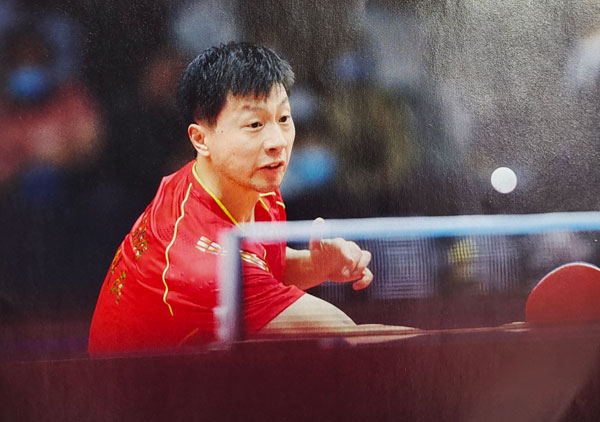

進入大球時代,由于球體變大,速度減慢,擊球質量的需求進一步提升。2001年大阪世乒賽男單決賽,王勵勤就在近臺快速相持中占不到優勢的情況下,有意識地后退半步,憑借更強勢的正手進攻逆轉戰勝孔令輝。這場決也為之后的技術發展樹立了新的風向標,以正手殺傷力著稱的王勵勤、號琳開始引領可以說,進入大球時代后的5屆奧運會,凡奪得男單冠軍者,基本上都贏在了正手對抗環節。2012年倫敦奧運會,長華繼科憑借更大范圍的跑動在正手對抗環節上壓住了王皓,成為史上最快速的大滿貫;2016年里約奧運會和2020東京奧運會,馬龍完成了史無前例的奧運男單兩連冠,更遑論2004年雅典和2008年北京奧運會上“以正手打天下”的柳承敏和馬琳了。

擁有其他亞洲選手難以企及的力量和歐洲人不具備的柔韌性,王勵勤的正手弧圈球度是乒壇正手進攻技術的標桿。

對自己反手極具信心的張繼科,在里約奧運會男團半決賽中的大膽求變,更突出了正手進攻的價值。當時張繼科的對手是韓國選手鄭榮植,比賽中,張繼科以一貫的反手對抗開路,試圖打開局面。但是反手同樣是鄭榮植的優勢,而且其狀態特別好,搏殺命中率非常高。在反手對反手的環節上張繼科沒有占到任何便宜在大比分1比2落后的情況下,第四局最后幾分球,他開始主動把球送往鄭榮植的正手。戰術很快奏效,張繼科在后面比賽中全面占據主動,3比2實現翻盤。從不同角度代入,張繼科和鄭榮植也代表了兩個方向,即:反手位出現問題,是有可能通過正手(例如側身進攻、主動形成正手對拉)來補救的,但是正手旦出現問題,基本上就被鎖死了。事實上,這場比賽的最后一局,鄭榮植確實沒有任何辦法擺脫困境了。

碧玉刀一反手拉球

歐洲橫板打法棄守為攻之后,歷經了十余年的不斷探索,到上個世紀70年代,瑞典名將本格森、約翰松脫穎而出。在與亞洲直板爭鋒的80年代,橫板雖略處下風,但其蒸蒸日上的表現仍顯示出該打法巨大的發展潛力。

90年代以后,橫板打法終于憑借技術全面、攻守平衡、兇穩兼顧、合理速成的優勢,在國際?壇開花結果。瓦爾得內爾、佩爾森、羅斯科夫、普里莫拉茨、蓋亭、薩姆索諾夫、波爾等一大批世界冠軍噴涌而出。由于歐洲橫板選手人高馬大,勁道十足,擅打相持,而反手技術常常是他們賴以成功的主體。

速度+旋轉,中國式的反手

中國人引進橫板打法很早,但真正花費精力來研究規律、培養選手,則是80年代中后期了。初期的成功,主要得益于將直板的優勢移植到橫板上來,但隨著時間的推移,橫板的反手技術體系越來越引起重視,尤其是以瓦爾德內爾為代表的歐洲人成功“看住”了我們的反手后,中國隊不得不謀求改變。到了90年代中期,中國人開始有意識地加強反手技術的系統訓練,孔令輝就是先行者之ー。

孔令輝的反手把速度和旋轉相結合,走出了不同于歐洲人的另一條道路。

和歐洲人以力量和旋轉為主的反手技術相比,孔令輝吸取了中國乒乓球的傳統精華,將反手速度與旋轉相結合,從而使相持能力與歐洲名將不相上下。2000年悉尼奧運會,在孔令輝和瓦爾德內爾的世紀之戰中,老瓦在O比2落后的情況下頻頻使用側身技術展開搏殺,給孔令輝制造了巨大壓力。關鍵時刻,孔令輝的反手快撕直線及時遏制住了對方的勢頭,拿到了夢寐以求的奧運會男單冠軍孔令輝的成功標志著在中國乒乓球技術中,反手已經不再是一項單純的技術,也不再是一個配角,而是作為一個系統,在丘乓球的整個技戰術體系里發揮著日益重要的作用。

“不講理”的反手暴力

和歐洲人相比,中國運動員為了保證近臺速度,反手多以快撕為主,但是到了大球時代,其絕對力量不足的弱點開始暴露出來。變革的初期,“進攻一體化還在摸索的過程中,一批之前在歐洲?壇并不顯眼、但是單項技術非常突出的選手開始冒頭,格林卡就是其中之一。

格林卡最具特點的技術是中遠臺反手打回頭,使用率和命中率高,突然性強。

在反手進攻技術的運用上,“不講理”的格林卡確實走在了世界前列。他貢獻在于對于反手進攻的動作進行了全面改造,使擊球速度更快、弧線更低、力量更大,充分體現了獨特的先進行和合理性。其核心是橫向引拍,在擊球時手臂基本與臺面同高,引拍時不是按照常規的方式向后下方引,而是直接向左方引動,基本是沿著一條橫向的運動軌跡,這樣的揮拍軌跡決定了他的擊球弧線低平且速度快。遇到高球的時候,他拉球的弧線甚至可以直接由上而下,完全不像常規打法那樣有明顯的拋物線。新時代的反手進攻

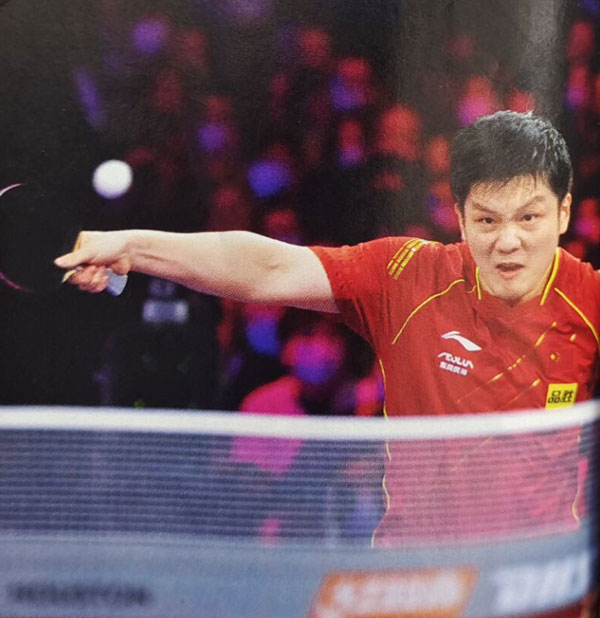

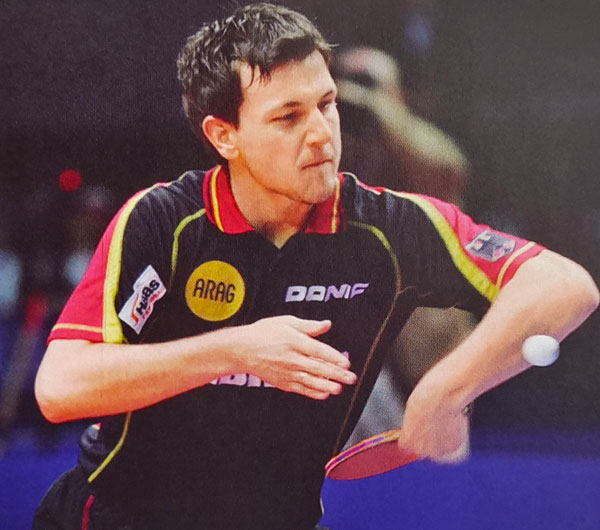

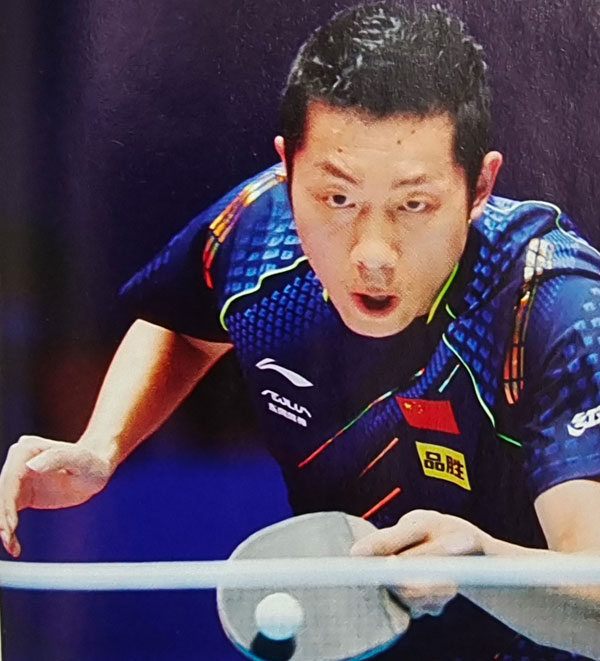

2006年不來梅世乒賽,德國選手波爾的近臺反手反拉弧圈球引起了中國隊的高度重視,蔡振華甚至亳不諱言地指出:歐洲人的創新已經走在了我們前面。確實如此,波爾的這項創新也標志著反攻上旋球全臺再無死角。之后,充分借鑒了波爾的技術動作,并結合中國乒乓球傳統的精髓,中國男乒逐漸摸索出了條適合自己的道路。從王皓開始,到張繼科,再到目前的振東,中國隊的反手進攻體系越來越完整,具備了包括近臺、中臺、中遠臺、甚至是遠臺在內的主動進攻和反攻的能力。

波爾的近臺反手反拉弧圈球,標志著反攻上旋球再無死角。

孔雀翎一一發球

丘乓球所有技術中,發球是唯一一個不受對方干擾的主動性技術,它與發球搶攻相結合構成了最直接、最主動的得分手段,也就是我們常說的“前三板”。發球既是戰略性的武器一一能夠直接得分或通過第三板的進攻得分;也是戰術性的武器一一發球方可以決定這分球從上旋球或下旋球打起;又是具備了牽制能力的武器一一可以通過發球的長短或線路變化,給對方的判斷和擅長的擊球方式造成干擾。

創新的時代

上世紀70年代,中國乒乓球界的多種發球創新在世界大賽上亮相,最具代表性的是梁戈亮的倒板發球、郗恩庭的正手轉與不轉發球和許紹發的高拋發球。

劉國梁發球旋轉強烈,尤其是正手側下旋,在此基礎上變化非常多,而且他能正面發、背面發、能用正膠發、也能用反膠發。到目前為止,尚沒有人能在發球上達到他的水平。

1971年世乒賽,在海綿球拍的幫助下,梁戈亮使用一面反膠、一面長膠,在接觸球的瞬間,尤其是發球時,通過不停地轉動球拍來迷惑對手,頻頻得分。1973年在南斯拉夫舉行的第32屆世乒賽,郗恩庭在單打比賽中奪冠,除了赫赫有名的“鴕鳥戰術”,還留下了為世人稱道的三件寶一發球、推擋、弧圈球。郗恩庭的發球不僅在當時便毫無遮擋,而且涉及的不只是旋轉強度問題,而是注重相對旋轉的變化。他總結自己的轉與不轉發球時曾說過,“什么時候自己發得旋轉都有點模糊了,那么對方就更模糊了”。

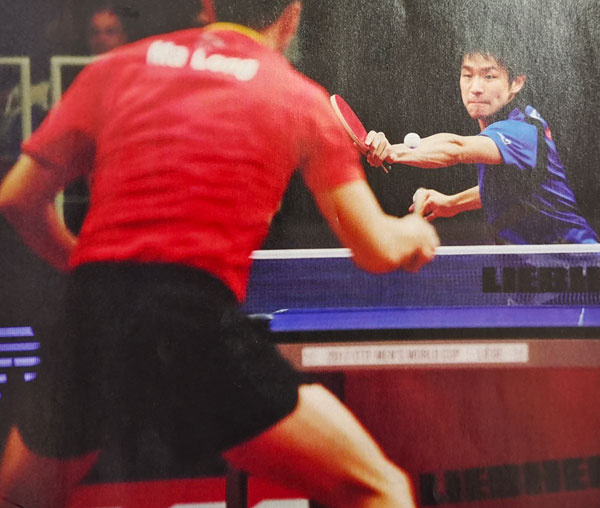

林高遠的反手引拍動作又有優化,球拍始終保持在持拍手同側,保證了其出手和銜接的速度。

也是在這屆世乒賽上,中國隊在小組賽的關鍵一役中和蘇聯隊戰成4比4,決勝盤許紹發戰勝了斯特洛卡托夫。在這場比賽中,“高拋抖動式發球”首次相世界舞臺便征服了全世界的球迷對手在第一局直接吃了11個發球。高拋發球是由許紹發的吉林省隊隊友劉玉成在佳院療傷期間發明的,這種擁有獨特美感的發球,不僅改變了以往發球的單一節奏,而且借助重力勢能,使球有了更加強烈的旋轉。直到今天,高拋發球依然是世界好手們常用的發球技術之一,2020年男子世界杯,馬龍在和張本智和比賽中一度戰局不利,他就是憑借高拋發球一舉扭轉了局面,嬴得最終勝利。和發球有關的三次變革

1985年第38屆世乒賽期間的國際丘聯代表大會討論了一系列的改革方案,其中最具影響力的一項是有關球拍覆蓋物的規定,要求運動員使用球拍的表面,必須一面呈鮮紅色,另一面呈黑色,而不論兩面是否都用來擊球。嚴格來說,這項規定針對的不僅僅是發球但是確實對兩面異質打法球員的發球,造成了顛覆性的影響,一面反膠一面防呱的蔡振華也不得不提前終止了自己的運動員生涯。

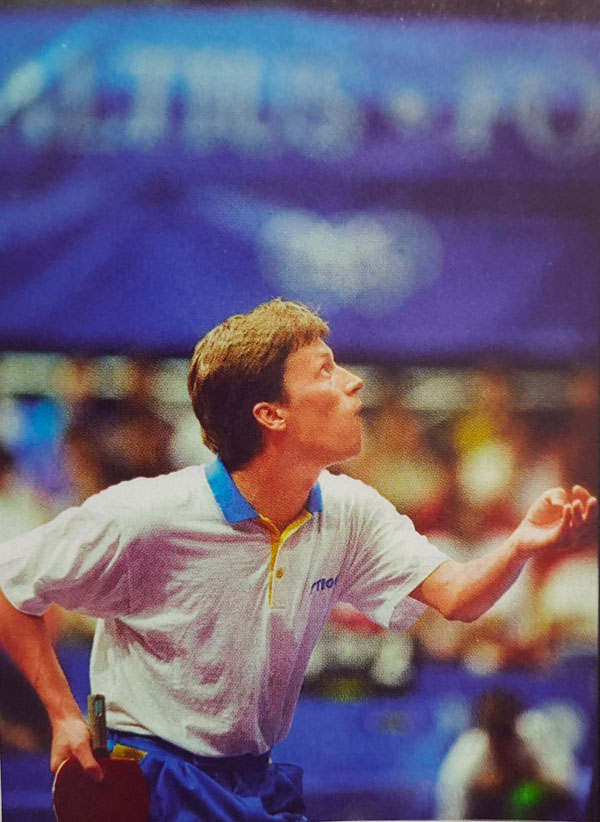

由許紹發率先在國際比賽中使用的高拋發球,后來被世界好手們紛紛效仿,瓦爾德內爾就是其中之一。

檀長反手進攻的施拉格,逆旋轉是其主要的發球手段。

2002年,國際乒聯又開始實施無遮擋發球,這不僅給以發球搶攻為主要得分手段的運動員造成了致命性的打擊,同時也影響了發球在整個技戰術體系的重要位置。在這之后,世界級選手們已經很少謀求通過發球直接得分,而是通過發球的旋轉、落點作為進攻體系的一個輔助手段。時代同步的“并行者”

乒乓球的旋轉無非幾種,許多發球其實已經很早就出現了,各種發球手段的發展是與乒乓球時代潮流同步的成果。

進入21世紀后,正手殺傷力意發決定了一名運動員的高度,正手發球也成為了當時乒壇的主流,如馬琳、王勵勤、劉國正等,在比賽中都是用正手發球作為自己的常用發球技術。后來王皓和波爾引領了反手技術的發展,逆旋轉開始流行,王皓甚至還建立了在正手位用“鉤子發球”的戰術套路。

由于發球不能遮擋,為了增強球的迷惑性,一些非常規發球開始頻頻出現,如丁寧的下蹲發球、奧恰洛夫的潛水艇式發球、松平健太的砍式發球。特別是日本選手伊藤美誠,她通過肢體動作的復雜性,給對方接發球造成干擾。

霸王槍一一合內擰拉

臺內擰拉早期也稱作“香蕉球”,早在38mm小球時代已經出現,但是由于它的動作外形違背了諸多傳統乒乓球的條條框框,當時未能流行開來。進入大球時代后,在各國高手致力追求“全方位進攻”、中國隊又提出“球臺無死角”的大環境下,臺內擰拉才開始逐漸融入乒乓球技術的主流。發展到今天,臺內擰拉已經成為了乒乓球進攻技術體系中的不可或缺的重要組成部分。

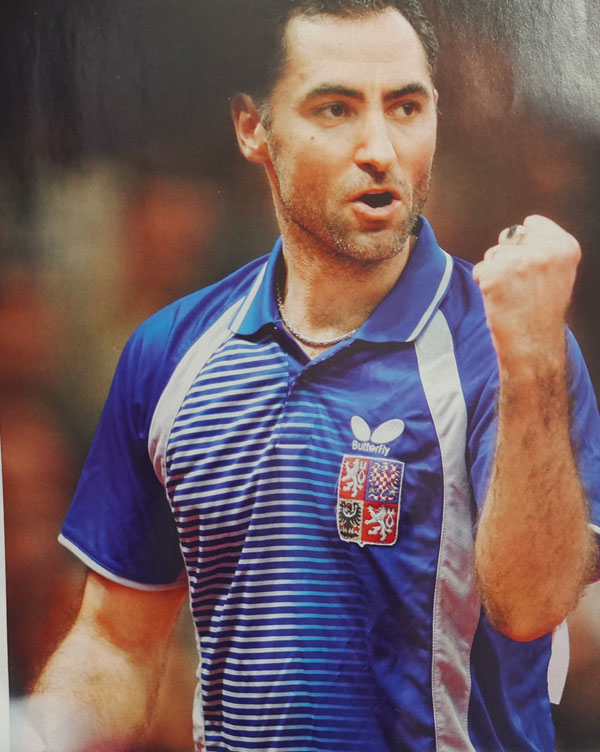

科貝爾是公認最早在世界比賽中使用這項技術的頂級球員

接發球的“調味劑”

捷克選手科貝爾是公認最早在世界賽中使用這項技術的頂級選手。1990年歐洲錦標賽團體賽,捷克隊對陣奧地利隊,在與丁毅和錢干里(均為右手直板正膠快攻打法)的比賽中,科貝爾在局面落后的情況下,第一次使用了臺內擰拉兩名直板選手明顯陷入了混亂狀態,甚至由于無法預測球的拐彎方向直接打空,初出茅廬的科貝爾藉此戰勝了當時的歐洲強手丁毅、錢干里。

與如今的乒壇高手相比,科貝爾的合內擰拉技術更傾向于接發球的一種輔助手段,是為了在臺內先發制人而增加的技術手段,在使用中也有很大的局限性。首先是臺內擰拉會產生比較復雜的旋轉,雖然對對手有威脅,但是如果對方再回過來,尤其是對這項技術還不習慣,常常會條件反射地出手、下意識的回球,此時回球的旋轉也非常難以判斷,自己有可能受其所制。其次,早期這項技術大都在靠近反手位處使用,雖然在正手位使用更能產生出其不意的效果,不過難度也相應增大,尤其是擊球之后反手位會出現極大的空檔,對下一板的銜接要求很高。

反手進攻一體化的“源頭”

王皓的出現讓臺內擰拉技術走上了質變的過程。2000年后,剛剛進入國家隊的王皓以冬訓前四名的成績引起了教練們的注意,有一天總教練蔡振華向王皓和其主管教練吳敬平提出了一個問題一一反手小三角是直板的軟肋,當位想反面拉卻發現球不出臺時,該怎么處理?是用正面回擺還是反面回擺?而實驗結果是,不管正面還是反面都控制不好這種球。吳敬平根據王皓“反面球感好”的特點,提出了更激進的方式一一直接用反手臺內拉起來,這個決定某種意義上也真正打開了“全臺進攻無死角”的大門。

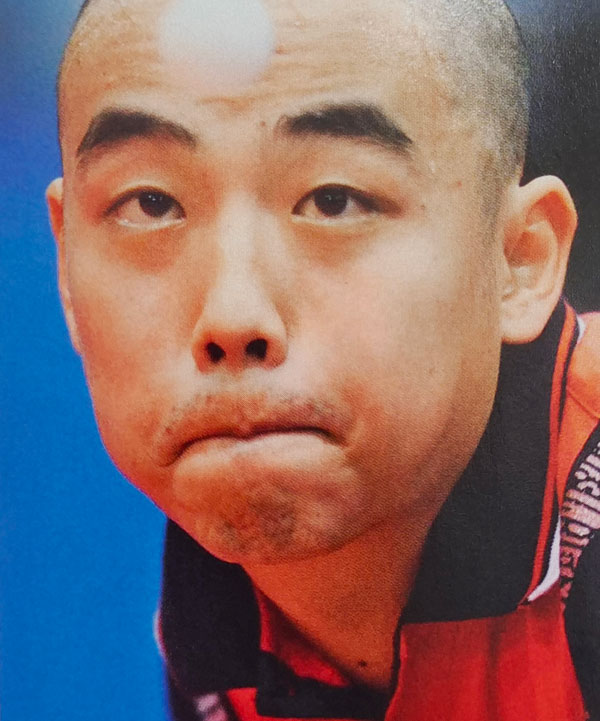

和科貝爾相比,王皓的臺內擰拉不僅質量更高,而且形成了“擰拉搶先上手進攻連綿不斷”的完整體系。

2001年下半年,王皓帶著新技術開始頻頻征戰于國際賽場,但是成績都不理想,最主要的原因是反面臺內擰拉與下一板銜接的脫節。找到根源后,吳敬平讓王皓開始把臺內擰拉和下一板的行接作為一個整體技術訓練,用“快抽”取代了之前的“快撕”,逐漸形成了王皓的特長技術。2002年埃及公開賽,王皓終于一鳴驚人,先后戰勝了格林卡、薩姆索諾夫、塞弗,奪得首個巡回賽冠軍,國際乒聯官網特別撰文提到:“王皓用全新打法給格林卡、薩姆索諾夫和塞弗上了課。

王皓的成功讓臺內擰拉開始風靡世界乒壇,不僅直板選手,像王勵勤、陳玘、波爾等橫板運動員也有意識地嘗試,并收獲了不錯的效果。2007年薩格勒布世乒賽男單半決賽,在和柳承敏的比賽中,王勵勤就在正手進攻環節占不到太大優勢的情況下,憑借臺內擰拉起到了決定勝負的作用。和科貝爾相比,王皓的臺內擰拉已經不僅僅只是接發球的付庸,而是成為了主動進攻的手段之2009年橫濱世乒賽,以臺內擰拉發動、逐漸形成了兩面進攻一體化的王皓,舉獲得男單冠軍。尤其是男單決賽對陣王勵勤,王皓在進攻環節完全占據上風,給以相持能力著稱的王勵勤形成了降維式的打擊。

一錘定音的制勝手段

王皓為新時代的乒乓球技術樹立了風向標的時候,新生代選手也在加速成長,其中最具代表性的是張繼科。2009年世界杯團體賽,張繼科在和吳尚垠的比賽中,展示了更霸道的臺內擰拉,這場對決更像是兩個時代的交鋒,無論是發求接發球,張繼科都沒有給對手任何機會,有時候甚至在正手位用臺內擰拉直妾得分。

張繼科的出現,標志著這項技術又井入了另一個階段,即從“進攻打法的重要組成部分”轉化成了“簡單直接的得分手段”。2014年男子世界杯決賽,張繼斗在決勝局10:8領先被追平后,以一板錘定音的反手擰拉攻破了馬龍的防線,最終第二次斬獲世界杯男單冠軍。張繼科之后,樊振東又橫空出世,雖然他臺內擰拉的絕對質量未必能超越張繼科,但是在變線能力包括之后的銜接上,又為進攻型打法提供了新的方向。

到了張繼科,臺內擰拉又有突破,開始轉化為“簡單直接的得分手段”。張繼科的反手擰拉技術也被球迷稱為“霸王擰”。

另外值得一提的是,許昕在反手臺內擰拉的基礎上,又創造性地嘗試了正手擰拉,為進攻臺內球斌予了新的變化。不過由于握拍原因,這項技術對橫板選手來說難度非常大,所以并未能像反手擰拉一樣逐漸普及。多情環一一削球

從上世紀20年代到50年代,削球打法占據著世界乒壇的主導地位。之后的十年,又發展為以削為主的打法和以逼角反攻的打法,前者以匈牙利名將別爾切克為代表,中國隊員曾形容“別爾切克的削球,要用起重機才能勉強拉起來”;同樣來自匈牙利的西多則是近臺逼角反攻的好手,曾獲得過世界男子單打冠軍。

進入60年代,張變林另辟溪徑,為乒壇開辟了長膠削球一脈,但是從技術發展上看,張變林仍屬于“以削為主”的打法。到了70年代,在歐弧圈球橫行之際,削球終于有了越式的進步。

讓對手頭疼的倒板打法

面對弧圈球帶來的天然制約,中國男乒經過集思廣益,制定了中國削球的技術指導思想一“守得穩,削得低,旋轉變化多,兩面會反攻”,并簡日之“穩、低、轉、變、攻”五個字。

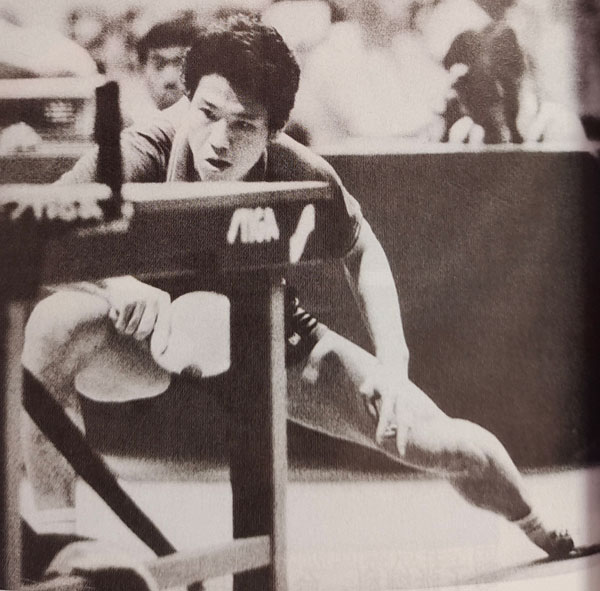

第31雇世乒賽,初出茅廬的梁戈亮憑借獨特的倒板打法,連挫歐亞名將。

最先受益的是梁戈亮。梁戈亮最初為橫板快攻,受到王志良的啟發,改為攻削結合打法,一面長膠一面反膠,兩種膠皮擊球性能截然不同而顏色卻完全一致,當時球迷戲稱之為“鴛鶯球拍”。1971年的第31屆世乒賽,初出茅廬的梁戈亮就讓歐洲選手大傷腦筋,團體半決賽對陣瑞典,他連挫阿爾塞、約輸遜兩員名將決賽對陣日本,他又輕取上屆男單冠軍伊藤繁雄,隊捧回冠軍獎杯。梁戈亮的“鴛鴦球拍”也由此引發了國際乒聯長達十多年的馬拉松式爭論,最終導致了球拍兩面必須紅黑兩色規定的出臺。梁戈亮當打之年,中國隊還出了陸元盛、黃亮、王俊三名長膠削球世界冠軍。世界大賽表現尤其突出的是陸元盛,他雖然身材瘦小,但是打起球來卻有股子韌勁兒,與他交過手的外國選手對他穩健的球風與多變的旋轉又敬又怕。

團體陣容的奇兵

上世紀80、90年代,中國與瑞典曾在男團上有過一段起伏跌宕的爭奪。那不僅是技術的比拼,更滲透了智慧的較量。削球打法的陳新華和丁松,就先后扮演過“奇兵”角色。

笑面殺手 陳新華

1983年世乒賽,盡管男團奪冠,但中國隊已經看到了瑞典隊越來越大的成脅。當時,世界乒壇削球打法日漸衰落,頂尖削球手稀少,于是,這屆世乒賽后,削球高手陳新華就被中國隊雪藏了起來兩年沒有參加國際比賽。雪藏的兩年他苦練削球防守和弧圈球反攻,形成了轉與不轉削球結合搶攻、拉沖、反攻的獨特風格。1985年世乒賽在哥德堡舉行,陳新華不負眾望,在中瑞男團大賽中以兩個3比0擊敗了林德和瓦爾德內爾,幫助中國隊5比0大勝,實現了男團三連冠。因為他在比賽場上始終面帶微笑,得到了“笑面殺手”的稱號。這一年,陳新華還獲得了世界杯男單冠軍。

10年后的第43屆世乒賽,主場來到了中國天津,而這時瑞典隊已經完成了世乒賽男團三連冠的壯舉。誓打翻身仗的中國隊在男團決賽中派出了1/4決和半決賽都沒有上場的丁松,讓他成為了和10年前陳新華一樣的“秘密武器”。丁松也是真正意義上攻削結合的第一人,攻球所占的分量很重,他發球搶攻的成功率甚至超越了很多攻球運動員,反攻、對沖能力強且十分兇狠,削球旋轉變化大。

第43屆世乒賽,“秘密武器”丁松大放異彩。

決賽的前兩盤,兩隊1比1戰平,瑞典隊第三盤出戰的是卡爾松,而蔡振華的計謀正是“上丁松,削倒卡爾松”。經典的一幕出現了,25歲的丁松這場比賽的表現猶如削球破攻球的教科書,削得穩健、攻得兇猛,令卡爾松亂了陣腳,很快就以0比2敗下陣來。盡管馬文革第四盤輸給了瓦爾德內爾,但決勝盤,王濤在全場觀眾的加油聲中,直落兩局力克佩爾森,中國隊終以3比2擊敗瑞典隊,重新奪回了闊別6年的斯韋思林杯。削球打法的余暉

進入大球時代后,削球打法的生存空間越來越小,正是“物以稀為貴”,韓國選手朱世赫在2003年世乒賽上大放異彩,獲得男單亞軍,成為自1969年以來第一個進入男單決賽的削球選手。然而,朱世赫的削球有創新,但并非顛覆性的創新,削球的穩健比不上早些年的朝鮮選手李根相,正手搶攻又不如丁松。次年卡塔爾世乒賽,朱世赫這奇兵”沒能再度奏效,他反手長膠的弱點被中國隊死死抓住。

里約奧運會后,朱世赫正式退出乒壇。

2016年里約奧運會,朱世赫打完團體賽后宣布退役,當屆比賽,朝鮮誚削球手金宋依拿到了女單銅牌,韓瑩也幫助德國隊收獲女團銀牌,刷新了德國乃至整個歐洲女乒在奧運會上的最好成績。和女子削球相比,爭奪更激烈的男子乒壇,球手已經難覓影蹤,直到2019年全國錦標賽,39歲的老將侯英超連續削倒了梁靖崑、王楚欽等年輕新銳,第二次獲得全錦賽男單冠軍。去年全運會,已經41歲的他又帶著賽林威、劉寒風等小將,把陜西隊帶到了男團4強。

2019年全國錦標賽,39歲的削球老將候英超再獲單打冠軍。

離別鉤一反手彈擊

38mm小球時代的最后十年,男子乒壇雖然一度“多極化”,但是技術框架基本上還是由瓦爾德內爾確立的“模板”,即:正手強大無比,反手快速穩健,包括瓦爾德內爾自己,在職業生涯的后半程也引入了反手彈擊的技術。而真正讓彈擊大放異彩的還是顆粒選手,如女線的鄧亞萍、金英姫,以及男線的王濤。

福原愛雖然熟練掌握了反手彈擊的技術,但是由于“只快不奇”,實力并未達到超流

王濤是公認的把生膠打法打到極致的選手,在他之后,日本選手伊藤美誠可能是最接近他的生膠選手。伊藤美誠雖然沒有把生膠的速度發揮到極致,但是勝在變化多,而且以反手為基礎,伊藤美誠又衍生出了諸多變化,例如接發球的側刺、臺內撇,利用節奏的變化為彈擊乃至正手大力攻殺創造機會。2020東京奧運會,伊藤美減誠拿到了混雙金牌、女團銀牌和女單銅牌,為生膠打法延續了生命力。

伊藤美誠在接發球上的諸多變化,為反手彈擊拓寬了使用空間。

箱子一側切弧圈球

乒兵球有句話:由慢變快易,由快變慢難。確實如此,除了削球打法,能夠在快速的攻防轉換中把球速忽然降低,絕對稱得上是“玩轉節奏”的大師級選手了。目前最常用的就是側切弧圈球技術。

瓜圈球剛剛問世的時候,直板反手位在應對弧圏球時手段比較單一,難以給自己的反攻創造機會,后來在推擋的基礎上行生出了“推擠”技術,這也是側切弧圈球的雛形。后來,瓦爾德內爾的反手技術充分借鑒了中國推擋,不僅在進攻上有推、拔的感覺,防守也頗為輕靈詭異,他也是最早熟練掌握側切技術的橫板選手之ー。中國選手孔令輝也有一板從正手位回反手時的“側砍”,雖然和側切弧圈球技術相比距離球臺較遠,但是由于技術原理相同,也稱得上是側切技術的一種延伸。

由于握拍原因,橫板側切多為側下旋,而更靈活的直板側旋幅度更大,線路和旋轉強度也更讓人摸不透。2008年北京奧運會男團決賽,在和波爾的比賽中,馬琳就頻頻使用了側切弧圈球技術,得分率達到了驚人的100%,為中國隊獲得團體冠軍立下大功。日本隊的批選手也深諳此道,2009年橫濱世乒賽,松平健太和馬琳大戰7局,他的下蹲發球、減力防守以及側切技術,都讓馬球吃足了苦頭。包括目前還活躍在乒壇的丹羽孝希,他的側切技術更是得天獨厚,他和方博比賽時連續兩板側切得分的視頻,至今仍在網絡流傳被球迷們津津樂道。

馬龍的側切弧圈球技術常常能在比賽中收獲奇效

頂級運動員里,馬龍是目前側切弧圈球技術掌握得最好的選手,而且他不僅能夠按照常規式側切球的左側,同時能夠利用陡然間的翻腕側切球體的右側,2014年世界杯決賽,他在和張繼科的比賽中就展示了兩種側切方式。馬龍的成功也影響了很多人,包括之前擅長硬碰硬的樊振東,在比賽中側側切弧圈球的使用率也有了肉眼可見的提升。

看完上面的“正手進攻/反手拉球/發球/臺內擰拉/削球/弾擊/側切弧圈球兵乓球技術演變史”之后,應該對您購買一下商品有幫助:

銀河乒乓球拍底板價格-乒乓球品牌專賣—銀河乒乓球拍膠皮價格-乒乓球導購-新聞資訊